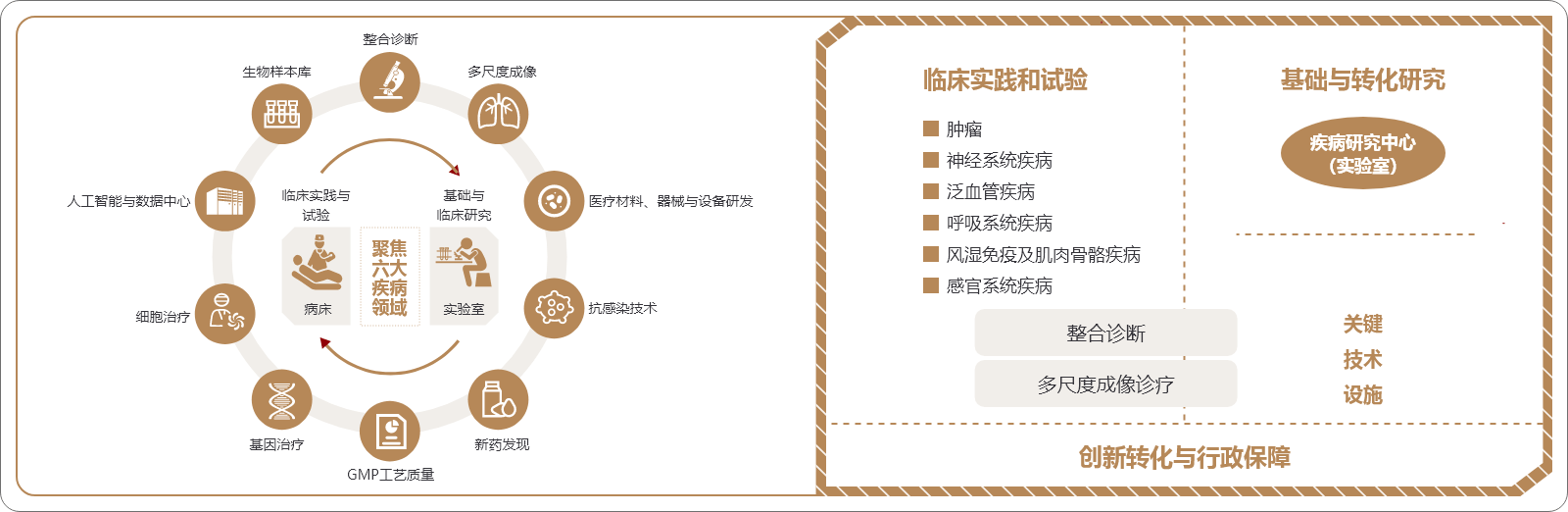

打破以学科为主的科室设置,建立以病种为中心的多学科专业组,联合基础医学研究团队,共同推动疾病机制、筛查诊断、治疗方式的研究。最大程度地帮助患者共同选择适宜的治疗手段,减少医疗机构内的转诊、检查,降低医疗费用,改善患者就医体验。

组建医生科学家领导的包括临床医生、基础研究者以及药学、统计学等多学科专家的团队,积极倡导与践行临床问题驱动型研究,从临床实践中发现问题,进而提炼出其中的科学问题,通过开展系列转化医学研究产出诊疗标准、实践指南、创新药品、医疗设备等解决方案和诊疗产品,最终回馈到临床进行验证、评价和优化。

将标准化的诊疗规范与个性化的方案选择相结合,提倡患者参与的诊疗活动模式,营造以人为中心的就医体验。在规范化治疗基础上,积极发展分子影像探针、基因检测、细胞和基因治疗药物技术,通过探索性的研究实现诊疗的个体化和精准化,成为新药物、新设备、新技术的实践区。

贯彻患者为中心的理念,以全科门诊、健康管理中心、MDT会诊、专科转诊等服务方式,为患者提供从预防、疾病早筛、综合性诊疗和持续性管理的全流程医疗服务。全科医学科通过与专科间的紧密联系,承接患者的双向转诊,保证专病管理的持续性和专业性。

在保证患者医疗服务质量安全的基础上,借助技术提升、流程优化和管理精益,通过日间诊疗中心将部分传统的住院医疗服务门诊化、日间化,并集约化地提供门诊操作性诊断治疗服务,从而减少患者等待时间,优化患者体验,充分体现对患者的人文关怀和支持。

围绕临床及管理需求打造智慧的数字化数据中心。数据一体化管理是赋能开放研究平台的战略配置,是全新科室融合诊疗模式的一站式场景呈现,是深度融合“医研学产”的前沿探索,是运用先进信息系统以实现智能化智慧型医院的完美呈现。

12月12日,上海临床研究中心特聘科学家、上海科技大学生命科学与技术学院向阳飞课题组在国际期刊《细胞-干细胞》(Cell Stem Cell)上发表题为“Human PSC-derived organoids model sympathetic ganglion development and its functional crosstalk with the heart”的研究论文,利用人类多能干细胞首次成功构建了交感神经节类器官,并在体外重构了交感神经与心脏靶器官的功能性连接,为研究交感神经及其与靶器官互作的生理和病理机制提供了全新的人源体外研究平台。

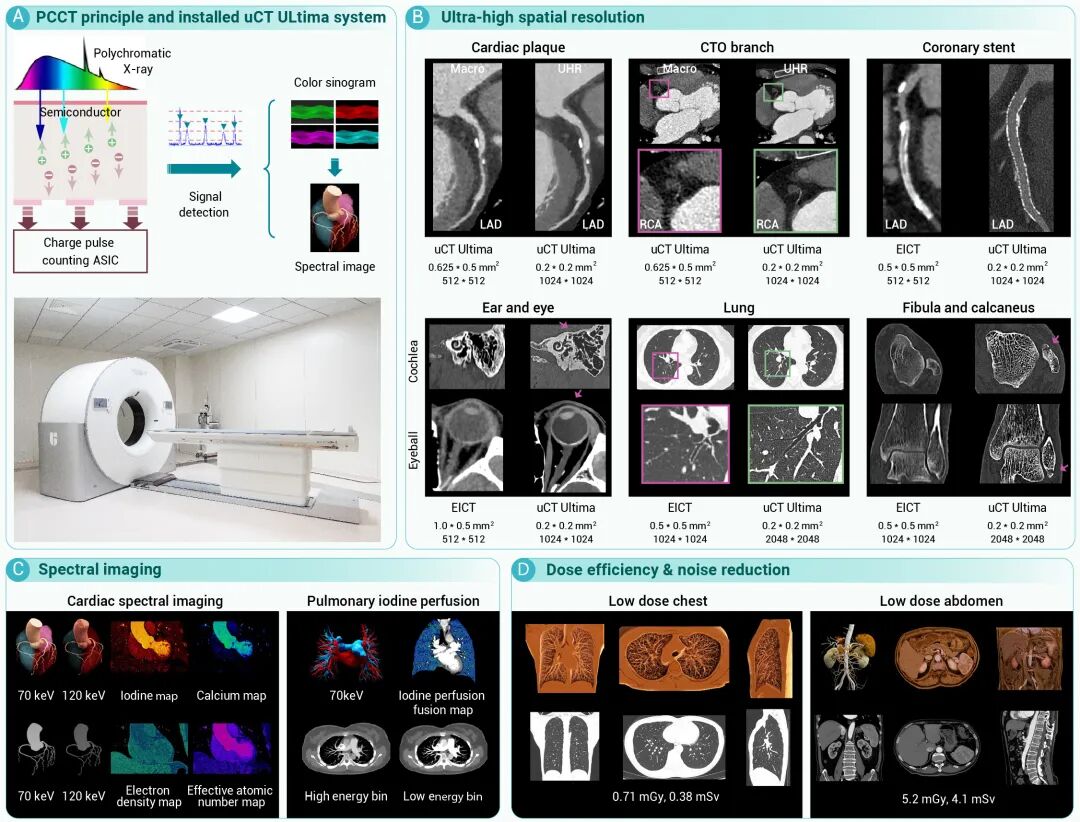

近日,联影医疗联合瑞金医院、中山医院、东南大学及上海科技大学的光子计数能谱 CT (PCCT) 研发团队受邀在 Cell Press 合作期刊、综合性学术期刊《The Innovation》(影响因子: 25.7) 发表题为《The Dawn of Photon-Counting CT and Its Clinical Revolution in China》(国产光子计数能谱 CT 的问世及其带来的临床应用革新)的新闻报道。

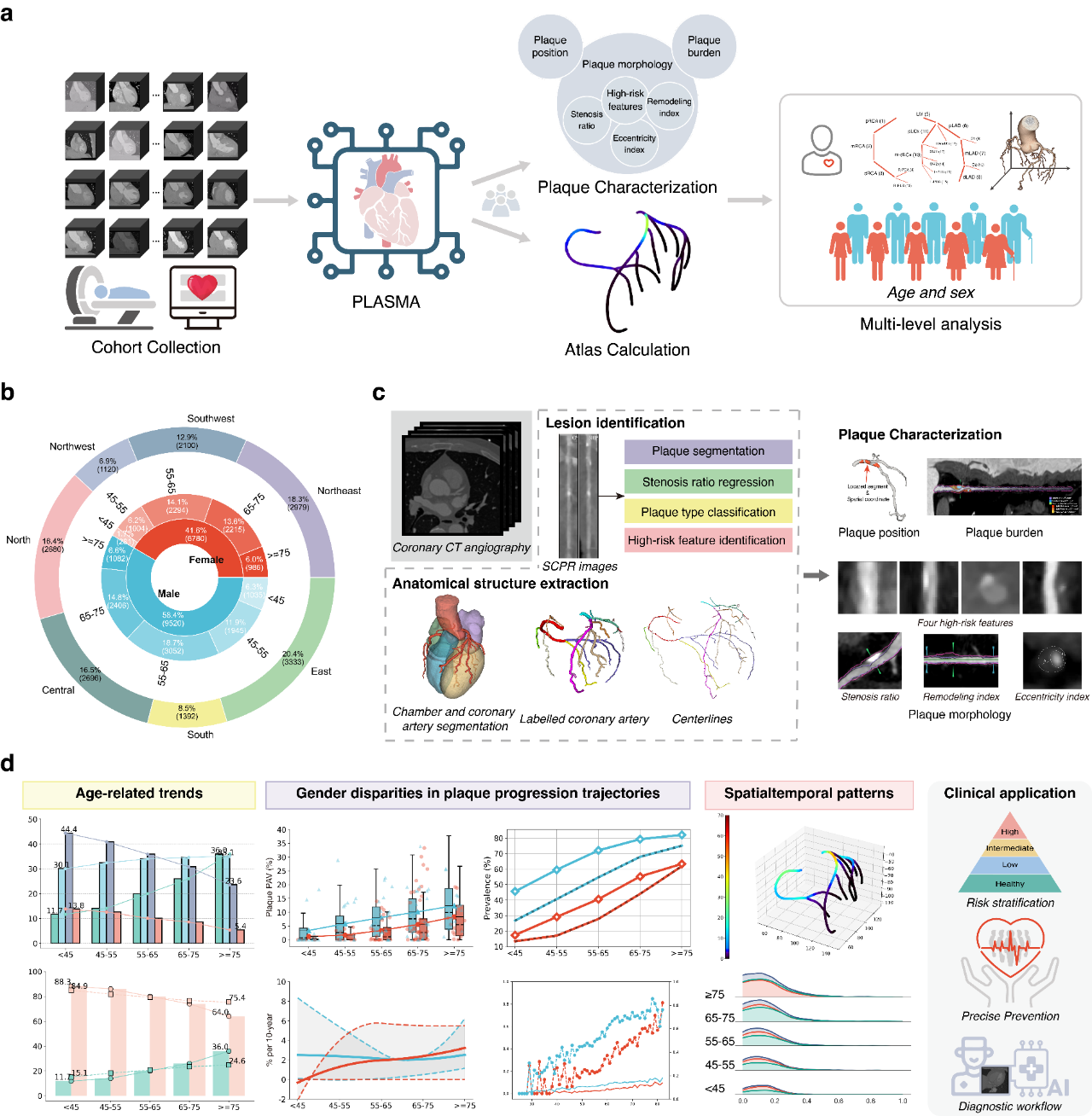

11月22日,上海临床研究中心特聘科学家、上海科技大学生物医学工程学院沈定刚团队与联影智能、香港城市大学、上海交通大学医学院附属第一人民医院、北京协和医院等单位联合完成的中国人群冠脉疾病大规模研究,其科研论文成果《Deciphering Age- and Sex-Specific Patterns of Coronary Artery Atherosclerosis from a Large Chinese Cohort》,发表于国际权威期刊《Nature Communications》(影响因子:15.7)。

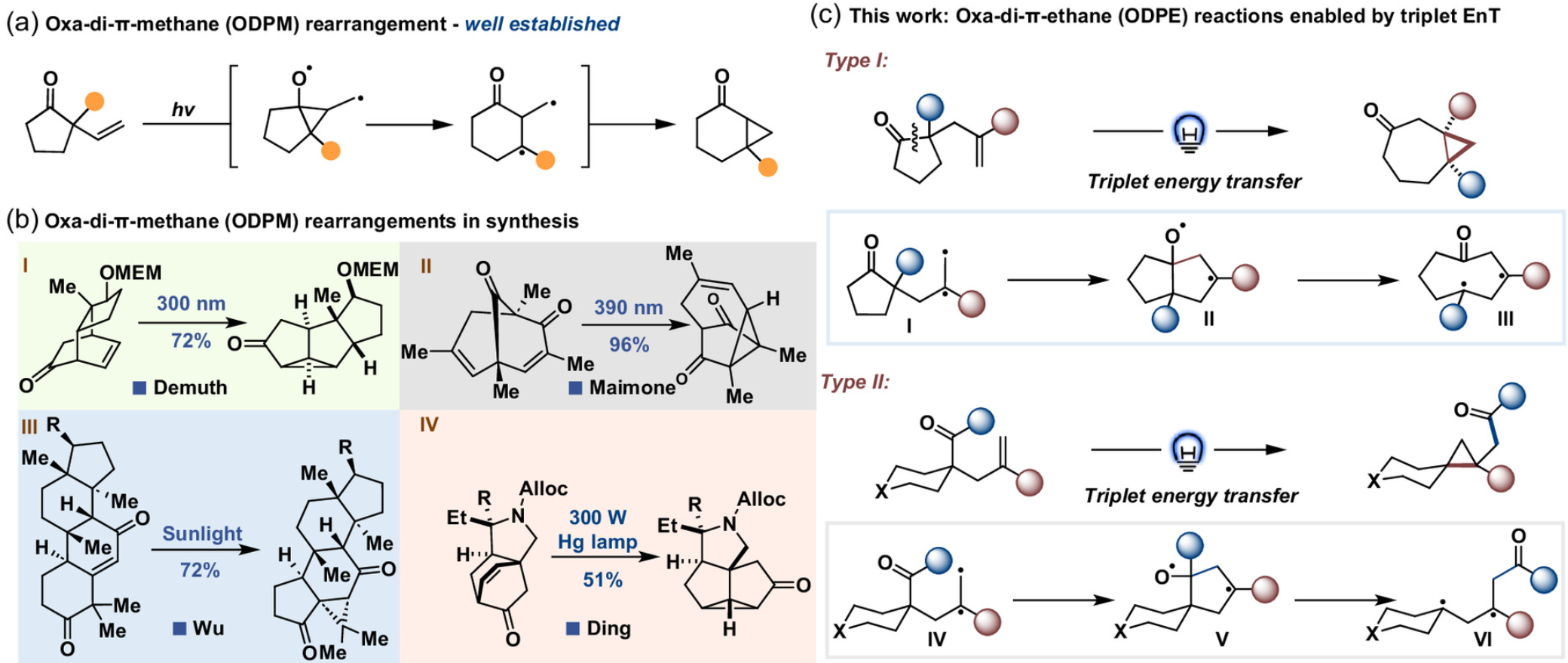

近日,上海科技大学物质科学与技术学院黄焕明课题组与美国加州大学洛杉矶分校K. N. Houk院士团队合作在可见光化学重排领域取得突破。研究成果发表在中国化学会期刊CCS Chemistry上在线发表。