近日,上海科技大学/上海临床研究中心曾嵘教授领导的临床系统生物学平台将系统生物学方法与高质量临床试验(RCT)相结合,与上海交通大学医学院附属第六人民医院等多家单位,在Nature Medicine上合作发表了题为“An adaptive AI-based virtual reality sports system for adolescents with excess body weight: a randomized controlled trial”的最新研究成果,揭示了虚拟现实(VR)运动干预对超重和肥胖青少年多维度获益机制。在这项研究中,临床系统生物学平台对血浆分子动态变化的深度解析,与高质量临床试验的设计和实施高度嵌合,为临床试验的可解释性和可评估性提供了强有力的支持。研究发现的相关蛋白质、脂质和代谢分子可以作为生物标志物,辅助后续的临床试验设计和疾病诊疗。

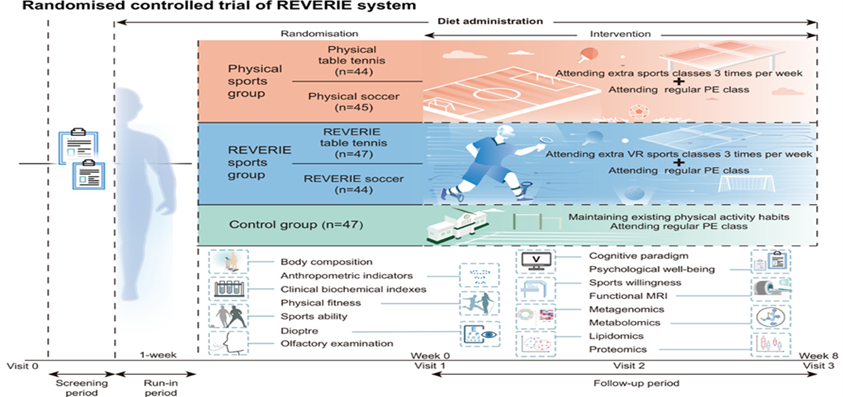

上海临床研究中心临床系统生物学平台建立了深度血浆蛋白质组学和脂质/代谢组学技术,在青少年运动干预前后血浆中稳定定量到1318个蛋白质、785个脂质和247个代谢物,这一高质量多维组学数据集,为解析VR运动与真实运动在分子表型层面的异质性提供了基础。在临床试验中,227名超重或肥胖的青少年,被随机分配至对照组、真实乒乓球运动组、真实足球运动组、VR乒乓球运动组和VR足球运动组,干预持续八周。

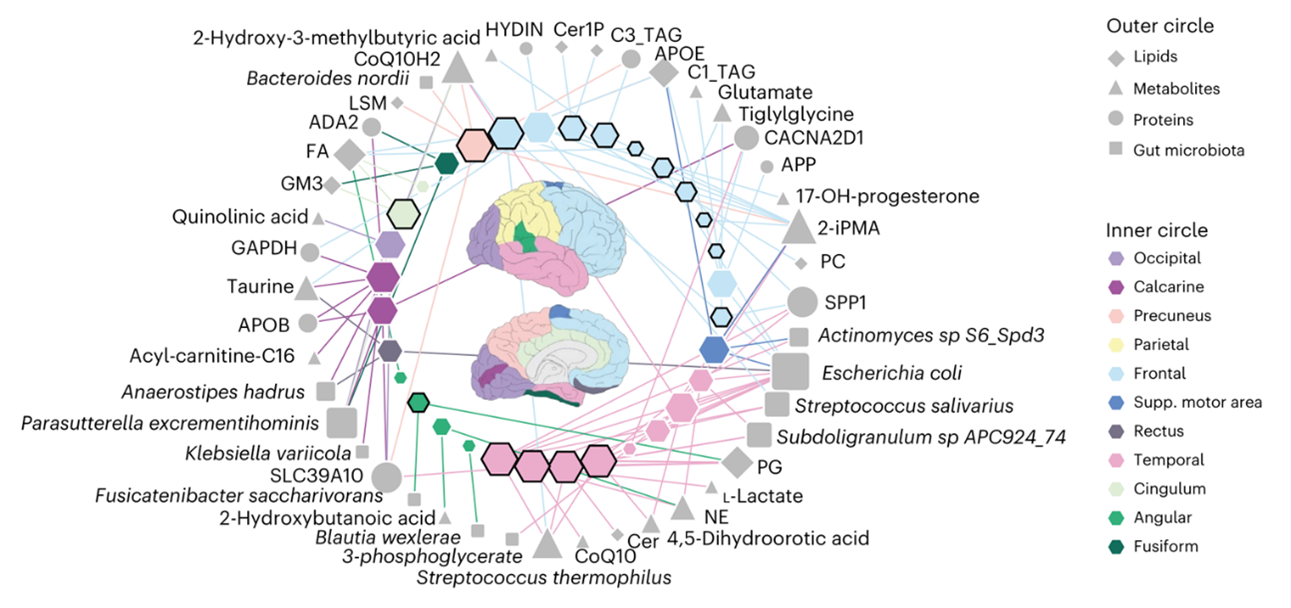

该研究发现,VR运动干预在帮助青少年降脂减重的同时可以改善认知,提高运动意愿和建立运动习惯(图1)。VR运动后更多的肠道微生物组、代谢组和脂质组特征发生显著变化,而真实运动后变化更多的是蛋白质组特征。VR运动干预表现出更多的认知相关分子的变化,以及更多变化的分子与改善的认知指标的关联。此外,脑影像结果显示,与真实运动组相比,VR运动干预能独特地影响工作记忆加工,提高神经元效率和神经可塑性。值得注意的是,VR运动后,一些关键分子与认知相关和情绪相关脑区的神经活动变化密切相关,如骨桥蛋白SPP1和载脂蛋白APOE等蛋白质、如2-异丙基苹果酸和 3-磷酸甘油酸等代谢物、如神经酰胺-1-磷酸Cer1P和神经节苷脂GM3等活性鞘脂分子。该研究将生理表型,脑影像和分子动态变化整合形成系统网络(图2),更好地解析了VR运动的多维度获益机制。

图1 随机临床对照研究概览

图2 VR运动干预变化的多组学特征与特定脑区(基于功能磁共振成像fMRI评估)相关性网络图。中间脑区节点大小越大代表关联的分子特征个数越多,带黑色边框的脑区节点代表该区域与认知指标存在显著相关性。

上海交通大学医学院附属第六人民医院李华婷教授、上海交通大学盛斌教授、新加坡国立大学林水德教授、上海科技大学/上海临床研究中心曾嵘教授为本文共同通讯作者。上海科技大学/上海临床研究中心助理研究员高笑静博士为本文共同第一作者。上海临床研究中心为共同完成单位(文章链接:https://www.nature.com/articles/s41591-025-03724-5)。

曾嵘教授团队全力打造的临床系统生物学平台,是在上海临床研究中心新型研究型医院构架下的创新共享平台,致力于推动前沿科学技术与临床研究需求紧密对接,为开展临床研究和高质量医疗服务提供系统支持。