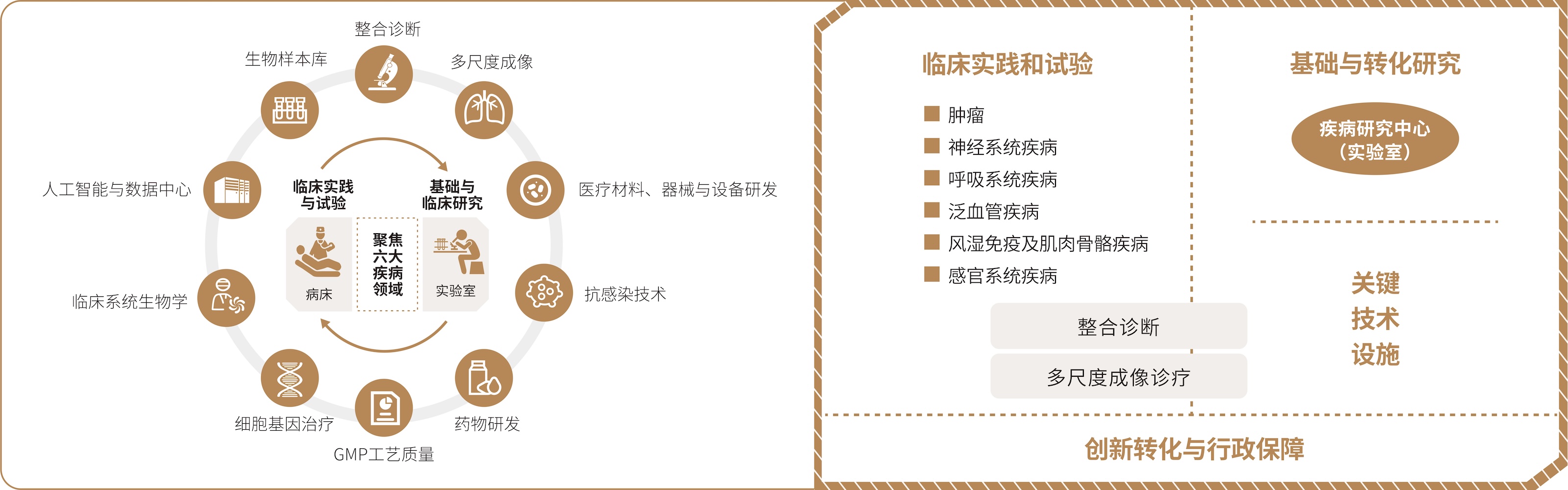

打破以学科为主的科室设置,建立以病种为中心的多学科专业组,联合基础医学研究团队,共同推动疾病机制、筛查诊断、治疗方式的研究。最大程度地帮助患者共同选择适宜的治疗手段,减少医疗机构内的转诊、检查,降低医疗费用,改善患者就医体验。

组建医生科学家领导的包括临床医生、基础研究者以及药学、统计学等多学科专家的团队,积极倡导与践行临床问题驱动型研究,从临床实践中发现问题,进而提炼出其中的科学问题,通过开展系列转化医学研究产出诊疗标准、实践指南、创新药品、医疗设备等解决方案和诊疗产品,最终回馈到临床进行验证、评价和优化。

将标准化的诊疗规范与个性化的方案选择相结合,提倡患者参与的诊疗活动模式,营造以人为中心的就医体验。在规范化治疗基础上,积极发展分子影像探针、基因检测、细胞和基因治疗药物技术,通过探索性的研究实现诊疗的个体化和精准化,成为新药物、新设备、新技术的实践区。

贯彻患者为中心的理念,以全科门诊、健康管理中心、MDT会诊、专科转诊等服务方式,为患者提供从预防、疾病早筛、综合性诊疗和持续性管理的全流程医疗服务。全科医学科通过与专科间的紧密联系,承接患者的双向转诊,保证专病管理的持续性和专业性。

在保证患者医疗服务质量安全的基础上,借助技术提升、流程优化和管理精益,通过日间诊疗中心将部分传统的住院医疗服务门诊化、日间化,并集约化地提供门诊操作性诊断治疗服务,从而减少患者等待时间,优化患者体验,充分体现对患者的人文关怀和支持。

围绕临床及管理需求打造智慧的数字化数据中心。数据一体化管理是赋能开放研究平台的战略配置,是全新科室融合诊疗模式的一站式场景呈现,是深度融合“医研学产”的前沿探索,是运用先进信息系统以实现智能化智慧型医院的完美呈现。

2026-01-21

2026-01-13

2025-12-30

2025-12-29

2025-12-24

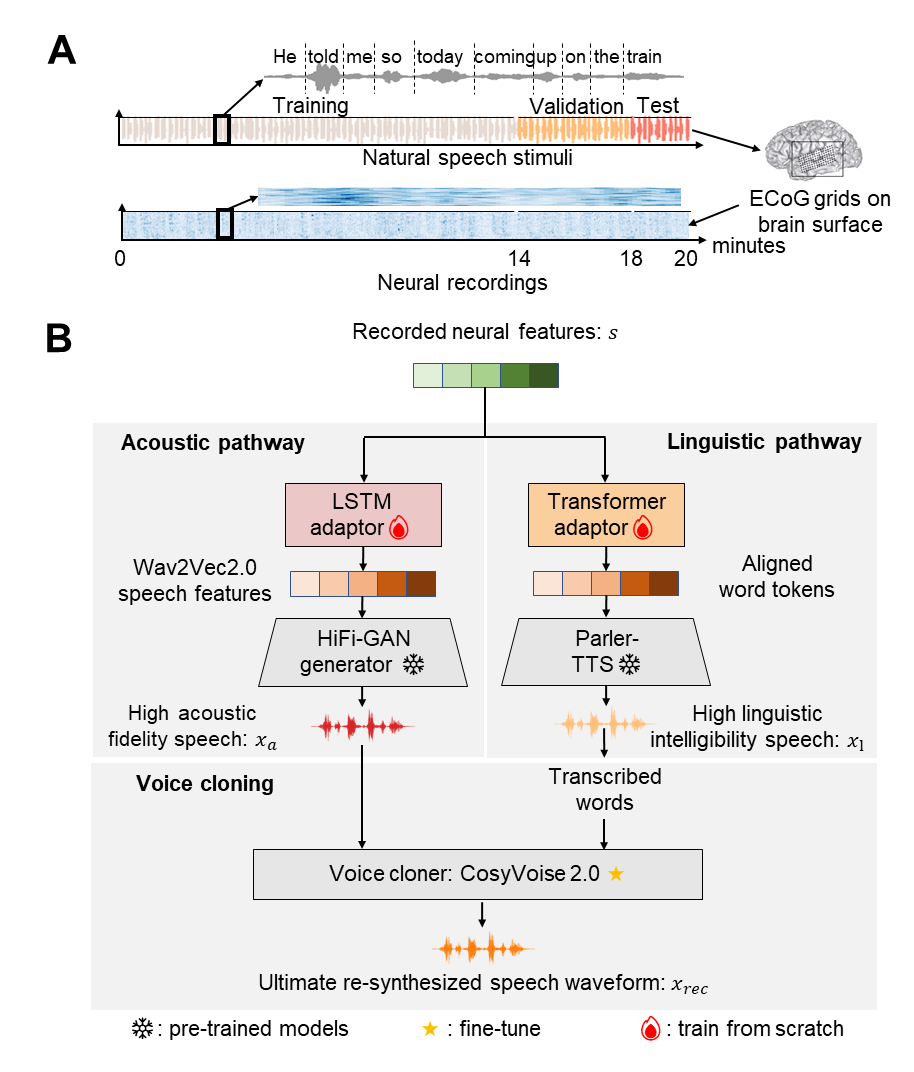

近日,上海科技大学生物医学工程学院李远宁课题组在eLife上发表题为“High-Fidelity Neural Speech Reconstruction through an Efficient Acoustic-Linguistic Dual-Pathway Framework”的研究论文,提出一种高效的声学—语言双通路语音重建框架,在仅使用每位受试者约20分钟高密度颅内脑电 (ECoG) 数据的条件下,实现了兼具自然度与可懂度的句子级语音重建。

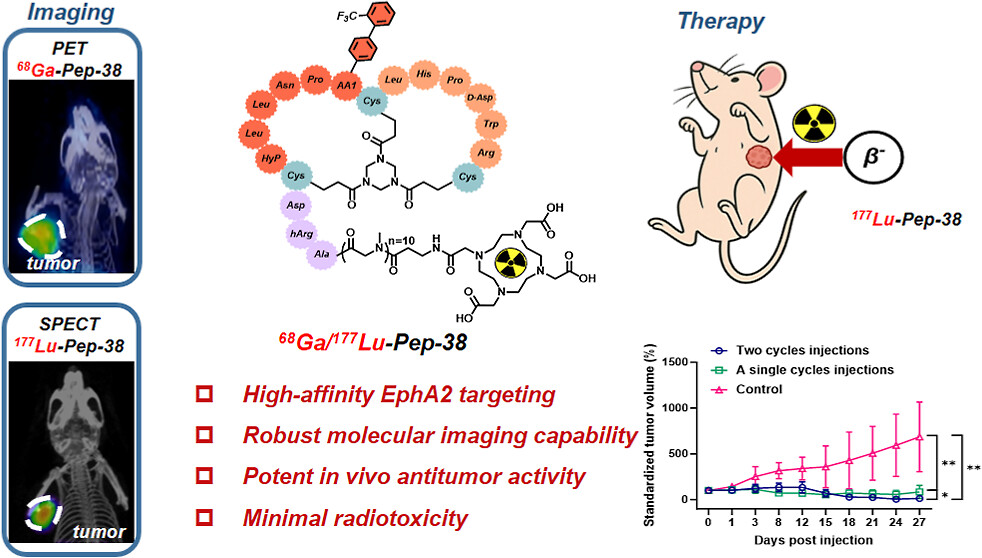

近日,上海科技大学生物医学工程学院罗宗化课题组在多肽分子影像探针研发领域取得两项新成果:聚焦于EphA2受体,构建了集PET成像与核素治疗于一体的双环肽系统,为实体肿瘤的精准诊疗提供了新型工具;针对免疫检查点TIM-3,成功开发了具有优异体内稳定性的D型多肽PET示踪剂,为免疫治疗过程的动态监测与疗效评估提供了新的分子影像手段。相关成果相继发表于学术期刊Journal of Medicinal Chemistry与Bioconjugate Chemistry,体现了课题组在多肽影像诊疗领域的系统性研究思路。

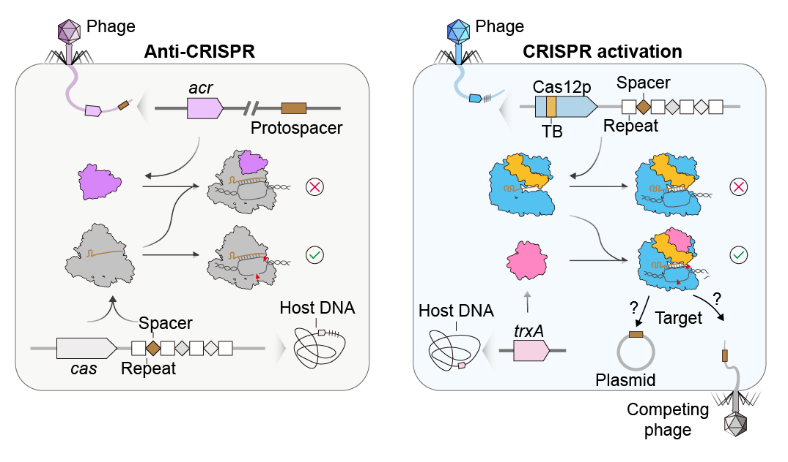

近日,上海科技大学物质科学与技术学院季泉江课题组在《自然-微生物学》(Nature Microbiology)发表了题为“Phage-associated Cas12p nucleases require binding to bacterial thioredoxin for activation and cleavage of target DNA”的研究论文,发现了一类噬菌体来源的新型超小型Cas12核酸酶——Cas12p(500-700个氨基酸),并揭示了其通过“劫持”细菌体内的硫氧还蛋白(TrxA)来激活自身DNA切割活性的独特分子机制。

近日,上海科技大学物质科学与技术学院李健课题组在细胞裂解液中首次重构了体外中心法则系统,不仅为理解生命基本机制提供了新平台,也为人工细胞的设计与构建奠定了重要基础。相关成果在线发表于国际学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。