近日,上海科技大学/上海临床研究中心曾嵘教授课题组在学术期刊Cell Genomics上发表了题为Uncovering dark mass in population proteomics: Pan-analysis of single amino acid polymorphism relevant to cognition and aging的研究论文,基于质谱技术和新数据分析策略发现了单氨基酸多态性导致的蛋白质变体种类和丰度变化,探寻隐藏于人群蛋白质组数据中的“暗质量”,定性定量蛋白质多态性,并将其与认知和衰老表型进行关联分析。

生命体内有各种各样行使不同功能的蛋白质种类,传统观点把体内每一种蛋白质视为由单一氨基酸序列组成。但情况并非如此简单。早在2011年,曾嵘课题组与吴家睿课题组就合作发表研究工作,提出了在蛋白质的氨基酸序列中,存在着由单核苷酸多态性(SNP)等导致的单氨基酸多态性(single amino-acid polymorphism,SAP);SAP导致一种蛋白质可衍生出多种变体,这些蛋白质变体的序列和丰度决定了一种蛋白质的总构成及其行为,进而形成蛋白质多态性,并与生理性状和疾病发生发展高度相关。但这一问题在经典蛋白质组研究中很少触及。

基因组测序虽然提供了大量人群水平的SNP,但仅有定性信息显然不充分。比如已有的基因组研究认为ApoE的112位氨基酸与认知表型高度相关,如果112位氨基酸由C变异为有害的R(ApoE C112R),在纯合子中,所有的ApoE蛋白质都包含有害位点112R,这些个体患阿尔兹海默病(AD)的可能性大大增加。但如果是杂合子,就意味着至少有两种不同形式的ApoE蛋白质存在,两种形式的蛋白质含量在衰老过程中会变化吗?它们的绝对量和相对量与AD发生发展有关吗?这是基因组层面无法回答的问题。

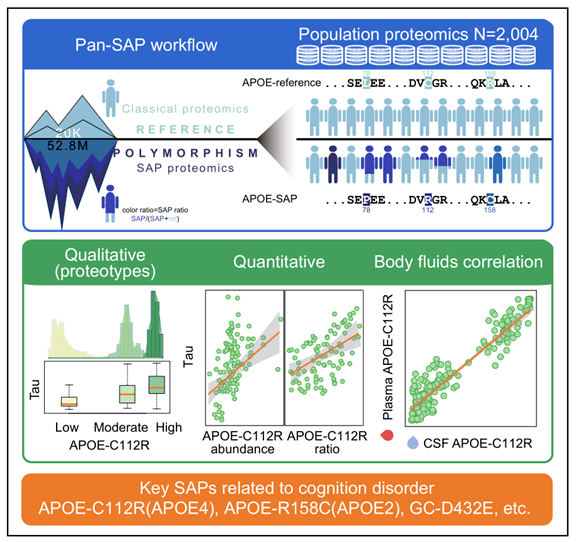

该研究发展的Pan-SAP方法,采用了泛数据库搜索策略,集合了目前人群中所有可能的SAP位点,突破了依赖个体基因组序列的传统框束。研究通过整合新生成数据集和重搜索公共数据集,在10个认知和衰老相关人群中,鉴定并定量了多种蛋白质SAP位点,其中包括AD相关的经典有害性位点ApoE-C112R和保护性位点ApoE-R158C,以及代谢综合征相关位点GC-D432E等。这些SAP位点首次在大规模人群蛋白质组中被发现和定量,从而提供了基于单一标准序列的蛋白质分析无法呈现的蛋白质多态性。

该研究发现在脑脊液和血浆/血清蛋白质组数据中,由质谱定量到的ApoE-112R肽段丰度越高,相应的认知下降越显著,AD患者的比例也随之增加。在杂合子中,ApoE-112R肽段的绝对量和相对量都与认知表型显著相关。更值得注意的是,即使在认知正常的ApoE-C112R杂合子中,随着年龄增加,ApoE-112R肽段绝对量和相对量均会增加,提示可通过对有害SAP丰度的早期监测,指导衰老过程中AD个性化预防和干预。该研究也表明,具有蛋白质SAP位点分辨率的质谱定量平台,将为理解和监测复杂疾病的动态过程提供精准支持。

人群蛋白质组学中的“暗质量”:与认知和衰老相关的单氨基酸多态性定性定量分析(示意图)

该研究由上海科技大学/上海临床研究中心,国家蛋白质科学研究(上海)设施,上海科技大学免疫化学研究所,国科大杭州高等研究院等单位合作完成。助理研究员高笑静博士和博士后尹园园为该文共同第一作者,曾嵘教授和国家蛋白质科学研究(上海)设施李青润副研究员为共同通讯作者。上海临床研究中心为第一完成单位。

文章链接:https://www.cell.com/cell-genomics/fulltext/S2666-979X(25)00019-9